जानिये हर प्राणायाम को करने की विधि

NOTE: बेहतर होगा किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही योगासनों का अभ्यास करें। हर मनुष्य का शरीर और उसकी संरचना भिन्न होती है , निम्नलिखित प्राणायाम केवल एक संकेत मात्र हैं अगर आपको योग को सही तरह साधना है को किसी के सानिध्य में ही इनका अभ्यास करें।

9 महीने तक नियम से सुबह शाम आधा घंटा प्राणायाम को परहेजों के साथ करने से निश्चित रूप से हर खतरनाक से खतरनाक बीमारी में भी आराम मिलते देखा गया है !

प्राण स्वस्थ हो तो शरीर को कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है !

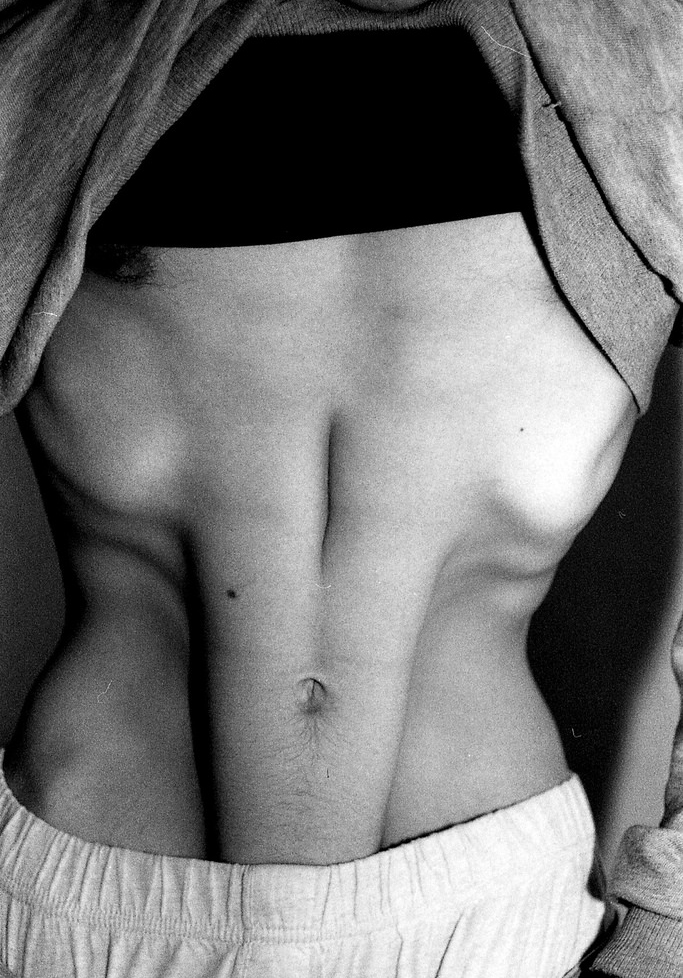

सिर्फ एक मणिपूरक चक्र के ही जागने भर से शरीर के सभी रोगों का नाश होने लगता है जबकि भारतीय हिन्दू धर्म ग्रन्थों में बहुत से ऐसे अद्भुत योग, आसन व प्राणायाम का वर्णन है जो एक साथ कई चक्रों को जगाते हैं जिनसे पूरा शरीर ही एकदम स्वस्थ और दिव्य होने लगता है |

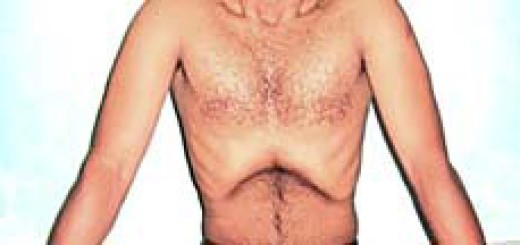

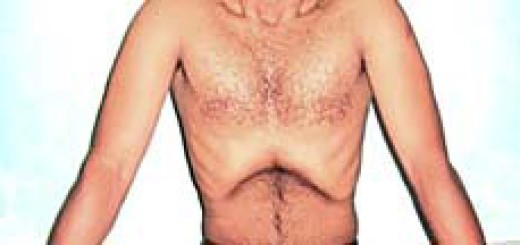

उदाहरण के तौर पर कभी बाबा रामदेव का शरीर टेलीविजन पर नहीं, बल्कि वास्तव में प्रत्यक्ष देखिये तब ही आपको समझ में आएगा कि सिर्फ योग, आसन व प्राणायाम कैसे, किसी भी मानव शरीर का बिना किसी मेकअप के, सही में कायाकल्प कर देते हैं !

प्राणस्य आयाम: इत प्राणायाम’। ”श्वासप्रश्वासयो गतिविच्छेद: प्राणायाम”- (यो.सू.2/49)

अर्थात प्राण की स्वाभाविक गति श्वास-प्रश्वास को रोकना प्राणायाम (Pranayama) है। सामान्य भाषा में जिस क्रिया से हम श्वास लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं उसे प्राणायाम (pranayam) कहते हैं।

प्राणायाम से मन-मस्तिष्क की सफाई की जाती है। हमारी इंद्रियों द्वारा उत्पन्न दोष प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्राणायाम करने से हमारे मन और मस्तिष्क में आने वाले बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं और मन में शांति का अनुभव होता है और शरीर की असंख्य बीमारियो का खात्मा होता है।

सांस लेने की क्रिया के संबंध में योगशास्त्र (Ashtanga Yoga) के अनुसार 10 प्रकार की वायु बताई गई है। यह 10 प्रकार की वायु इस प्रकार है- प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान, नाग, कूर्म, क्रीकल, देवदत्त और धनन्जय। अच्छे स्वास्थ्य में इन सभी प्रकार की वायु पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। प्राण के पाँच प्रकार हैं – अपान, व्यान, उदान, समान, प्राण। हमारा पूरा शरीर इसी प्राण के आधार पर चल रहा है। प्राण वायु का क्षेत्र कंठ नली से श्वास पटल के मध्य है, इसको यह प्राणवायु कंट्रोल करता है ।

1 प्राण वायु

स्थान: प्राण वायु शास्त्र के मत से मुख, नासिका, हृदय, नाभि में, कुण्डलिनी के चारो और तथा पदाँगुषठ में सर्वदा प्राण वायु रहता है

कार्य: प्राण वायु हृदय में रहकर श्वास बाहर भीतर निकालता है । तथा अन्न पानादिको का परिपाक(पचन) करता है ।

१-

प्राण वायु- शरीर के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा

संपन्न होने वाली क्रियाएँ शरीर के जीवनयापन से सम्बन्ध रखती हैं ।।

क्योंकि शरीर में चेतनता इसी के द्वारा रहती है ।।

वायुर्यो वक्त्रसंचारी सप्राणो नामदेहधृक ।।

सोडन्नं प्रवेशयत्यतः प्राणीश्चात्यवलम्बते ॥ (सु०नि०अ०१)

अर्थात्

जो वायु मुख प्रदेश में संचरण करता है, वह प्राण वायु कहलाता है और वह

शरीर को धारण करता है ।। इसके अतिरिक्त यह वायु मुख द्वारा ग्रहण किये हुए

आहार को अंदर प्रविष्ट करता है ।।

स्थानं प्राणस्य मूधोर्रः कण्ठजिह्वास्यनासिकाः ।।

ष्ठीवन क्षवथुद्गार श्वासाहारादि कर्म च॥ (च०चि०अ०२८)

अर्थात्

प्राण, वायु के मूर्धा, वक्ष प्रदेश, कण्ठ, जिह्वा, मुख, नासिका स्थान है ।

छींकना, थूकना, उद्गार, श्वास, आहारादि को ग्रहण करने का कार्य प्राण वायु

के द्वारा किया जाता है ।। अष्टांग हृदयकार प्राण वायु के स्थान- मूर्धा,

उर प्रदेश, कण्ठ प्रदेश बतलाते हैं और यह बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और चित्त

को धारण करता है ।।

प्राणोऽत्र मूर्धजः उरः कण्ठचरो बुद्धिहृदयेन्र्दिय चित्तधृक ।। (अ०हृ०सू०अ०१२)

प्राण वायु मुख्य रूप से वक्ष प्रदेश, कण्ठ प्रदेश और कण्ठ से ऊपर शिर

प्रदेश में स्थित रहता है ।। यह मुख द्वारा ग्रहण किये हुए अन्न को

अंतःप्रवेश कराने में सहायक होता है ।। फुफ्फुस की गति और क्रिया में सहायक

होता है । विकृत होने पर श्वास कास, प्रतिश्याय, स्वर्ग आदि होते हैं ।।

2 अपान वायु

स्थान: । गुह्य , लिंग , उरु , जानु , उदर , पेड़ू , कटि , नाभि इन में अपान वायु रहता है ।

अपान वायु – – मूलाधार में मल मूत्र निकालने का कार्य करता है

अपान वायु– अपान वायु मुख्य रूप से शरीर के अधोभाग में रहती है और अधोमार्ग से बाहर निकलने वाले द्रव्यों के निष्कासन का कार्य करता है ।।

वृष्णौ बस्तिमेद्रं च नाम्यूरुवंक्षणोर् गुदम् ।।

अपानस्थानमन्त्रस्थः शुक्र मूत्र शकृन्ति च

सृजत्यात्तर्व गर्मों च…… (च०चि०अ०२८)

अर्थात् दोनों अण्डकोष, बस्ति प्रदेश, शिश्न, नाभि, उरु, वंक्षण प्रदेश,

गुदप्रदेश और बृहदन्त्र है ।। इन स्थानों में स्थित रहता हुआ अपान वायु,

शुक्र, मूत्र, पुरीष, आर्त्तव और गर्भ को बाहर निकालता है ।। कुपित होने पर

यह अश्मरी, मूत्रकृच्छ, शुक्रदोष, अर्श, भगन्दर, गुदपाक आदि रोग उत्पन्न

करता है ।।

३. व्यान वायु

स्थान: कर्ण , नेत्र , कंठ , नाक , मुख , कपोल , मणिबँध में ब्यान वायु रहता ।

कार्य: व्यान वायु – – – – सर्व शरीर में लेना छोड़ना आदि अंग धर्म करता है ।

- व्यान

वायु- व्यान वायु को सर्वशरीर व्यापी बताया गया है और इसके द्वारा मुख्य

रूप से शरीर में रस के संवहन का कार्य किया जाता है ।। स्वेद और रुधिर का

स्राव करता है ।।

सर्वदेहचरो व्यानो रससंवहनोधतः ।।

स्वेदा सृक्स्रावणश्चापि पञ्चधर चेष्टयत्यपि ॥ (सु०नि०अ०१)

महर्षि चरक के अनुसार शरीर के प्रत्येक अवयव में होने वाली क्रिया व्यान

वायु के आधीन है ।। चाहे वह क्रिया ऐच्छिक हो या अनैच्छिक व्यान वायु के

द्वारा उसे गति प्राप्त होती है ।। इस प्रकार व्यान वायु के द्वारा संपूर्ण

चेष्टाएँ होती है और शरीर में रस का संवहन होता है ।। इसके कुपित होने पर

ज्वर अतिसार रक्तपित्त यक्ष्मा प्रभृति सर्वाङ्ग रोग होते हैं ।।

4: उदान वायु

स्थान: सर्वसंधि तथा हाथ पेरौ में उदान वायु रहता है ।

उदान वायु – – – कंठ में रह कर शरीर कि वृद्धि करता है ।

उदान वायु–

महर्षि चरक के अनुसार उदान वायु का स्थान नाभि प्रदेश, वक्ष एवं कण्ठ है

।। इसके द्वारा किये गये कर्मों में वाणी की प्रवृत्ति, शरीर की शक्ति

प्रदान करना मुख्य है तथा शरीर के बल और वर्ण को स्थित रखना है ।।

उदानस्य पुनः स्थानं नाम्यूरः कण्ठ एव च ।।

वाक्प्रवृत्ति प्रयत्नोजार् बल वर्णादि कर्म च ।। (च०चि०अ०२८)

विकृत होने पर नेत्र, मुख, नासिका, कर्ण और शिरो रोग होते हैं ।।

5 समान वायु

स्थान: उदाराग्नि के कला को लेकर सर्वांग में समान वायु रहता है ।

समान वायु – – – – नाभि में शरीर को यथा स्थान रखने का काम करता है ।

३-

समान वायु- समान वायु पाचक अग्नि के समीप आमाशय और ग्रहण में रहती है ।।

इसका कार्य अन्न को पचाना, अग्नि को बल प्रदान करना तथा रस पुरीष और मूत्र

को पृथक करना है ।। यह स्वेदवह, अम्बुवह स्रोतों का नियामक है ।।

स्वेद दोषाम्बुवाहीति स्रोतांसि समधिष्ठितः ।।

अन्तरग्नेश्च पाश्वर्स्थः समानोऽग्नि बलप्रदः॥(च०चि०अ०२८)

चरक

के अनुसार स्थान जठराग्नि के समीप है ।। मुख्य कार्य अग्नि को बल प्रदान

करना, परिपक्व आहार को सार एवं कीट भाग में विभाजित करना है ।। इसमें

विकृति आने पर गुल्म मांद्य अग्नि अतिसार रोगों का प्रादुर्भाव होता है ।।

उपप्राण

1.नाग

2.= कूर्म

3.= कृकल

4.= देवदत्त

5.= धनंजय

इस कारण से प्राण आदि पाँच वायु प्रधान है । नागादि पाँच वायु जो चरम एवं हड्डी में रह कर कर्म करते हैं । इन का वर्णन आगे हैं ।

नाग

डकार निकालना नाग वायु का कर्म है ।

कुर्म

नेत्रों के पलक लगाना खोलना कूर्म वायु का कर्म है ।

कृकल

छींक करना कृकल वायु का कर्म है ।

देवदत्त

जम्हाई लेना देवदत्त वायु का कर्म है ।

धनंजय

धनंजय वायु सर्व शरीर में व्याप्त रहता है । मृत्यु शरीर में भी चार घंटे तक रहता है ।

इस

प्रकार यह दस वायु आप ही जीव के अभ्यास से कल्पित होकर सुख दुःख का

सम्बन्ध जीव को कराते हैं । मैं सुखी हूँ अथवा मैं दुःखी हूँ इत्यादि

व्यवहार मय जीव की उपाधि लिंग शरीर में होने से आप ही जीव रुप होकर समस्त

नाड़ीयों में फिरता रहता है ।

जेसे गेंद हाथ सभूमि पर तारण करने से

स्वतः उछलता है वेसे ही प्राण वायु के स्थान पर अपान वायु , तथा अपान के

स्थान पर प्राण वायु के प्राप्त होने में अपान वायु जीव को आकर्षण करके

एकत्र स्थिति नहीँ रहने देता ।

जीव कारण से जीवात्मा प्राण , अपान के

अधीन है । इसी कारण से ईडा , पिंगला नाड़ी के द्वारा गिर के नीचे मूलाधार

परियन्त और ऊपर छिद्र नासिका छिद्र परियन्त फिरता ही रहता है । इसके अति

चंचल होने से प्राण व अपान वायु के साधन बिना वायु नहीँ जीता जाता और इस के

जीते बिना हृदय कमल में ध्यान नहीँ होता ।

जेसे बाज के पेर में डोरी

बाँध कर छोड़ देने पर वह उड़ जाता है एवं खींचने पर फिर हाथ में आजाता है

येसे ही माया के अंश सत्व – रज – तमोगुण की वासना से बँधा हुआ जीव बुद्धि

में लीन होने से उपाधि रहित शुद्ध ब्रह्म हों गया हों तो भी प्रानापाना

वायु द्वारा खींचा जाता है । जागृत अवस्था में फिर प्रबुद्ध हुये की वृत्ति

से विषय में जीव भाव को प्राप्त किया जाता है

अष्टांग योग (What is Ashtanga Yoga) –

हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए आठ प्रकार के साधन बताएँ हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, ये इस प्रकार हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रात्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि !

अष्टांग योग का उद्देश्य होता है शरीर के अंदर स्थित सात अदृश्य चक्रों का जागरण करना !

सात चक्र होतें हैं – मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। पहला चक्र है मूलाधार, जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है, स्वाधिष्ठान चक्र जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है। अनाहत चक्र हृदय के स्थन में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। जबकि सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध भी कहते हैं, सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहां पंडित जी लोग चोटी (चुंडी) रखते हैं।

इन्ही चक्रों के जागृत होने से समस्त शारीरिक और अध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और जब इन चक्रों से होते हुए कुंडलिनी महा शक्ति गुजरती है तब सब कुछ प्राप्त हो जाता है ! योग व प्राणायाम दोनों माध्यमों से चक्रों व कुण्डलिनी शक्ति का जागरण संभव होता है इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा समय निकालकर प्रतिदिन योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए !

कई तरह से होते हैं प्राणायाम के लाभ (Pranayama benefits or advantages)-

– योग में प्राणायाम क्रिया सिद्ध होने पर पाप और अज्ञानता का नाश होता है।

– प्राणायाम की सिद्धि से मन स्थिर होकर योग के लिए समर्थ और सुपात्र हो जाता है।

– प्राणायाम के माध्यम से ही हम अष्टांग योग की प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं।

– प्राणायाम से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास होता है। फेफड़ों में अधिक मात्रा में शुद्ध हवा जाने से शरीर स्वस्थ रहता है।

– प्राणायाम से हमारा जबरदस्त मानसिक विकास होता है। प्राणायाम करते हुए हम मन को एकाग्र करते हैं। इससे मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है।

– प्राणायाम से शरीर की सभी बीमारियों में 9 महीने में निश्चित आराम मिलने लगता हैं।

– सुबह-सुबह थोड़ा सा व्यायाम या योगासन करने से हमारा पूरा दिन स्फूर्ति और ताजगीभरा बना रहता है। यदि आपको दिनभर अत्यधिक मानसिक तनाव झेलना पड़ता है तो यह क्रिया करें, दिनभर चुस्त रहेंगे। इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति से फेफड़े और सांस से संबंधित बीमारियां सदैव दूर रहेंगी।

– हर समय अपने अंदर सुखद पाजीटिव एनर्जी (positive energy) महसूस होने लगती है।

सावधानियाँ (Precautions and prohibitions in Pranayama and Yoga) –

अगर आप कोई प्राणायाम या एक्सरसाइज करते है तो नीचे लिखे कुछ बातो पर जरूर ध्यान दे, नहीं तो फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है-

– अगर आपने कोई लिक्विड पिया है चाहे वह एक कप चाय ही क्यों ना हो तो कम से कम 1 से डेढ़ घंटे बाद प्राणायाम करे और अगर आपने कोई सॉलिड (ठोस) सामान खाया हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे बाद प्राणायाम करे।

– अगर पेट में बहुत गैस हो या हर्निया या अपेण्डिस्क का दर्द हो या आपने 6 महीने के अंदर पेट या हार्ट का ऑपरेशन करवाया हो तो प्राणायाम न करे।

– प्राणायाम व योग को करने के कम से कम 7 मिनट बाद ही कोई हार्ड एक्सरसाइज (जैसे दौड़ना, जिम की कसरतें आदि) करनी चाहिए !

– प्राणायाम करते समय रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखे और चेहरे को ठीक सामने रखे (कुछ लोग चेहरे को सामने करने के चक्कर में या तो चेहरे को ऊपर उठा देते है या जमींन की तरफ झुका देते है जो की गलत है )

– कोई ऊनी कम्बल या सूती चादर बिछाकर ही प्राणायाम करे (नंगी जमींन पर बैठ कर प्राणायाम ना करे। और प्राणायाम के 5 मिनट बाद ही जमींन पर पैर रखे। ये बार – बार देखा गया है कि हजारो लोग ऊपर दी गयी मामूली सावधानियों का पालन नहीं करते और प्राणायाम से उनको फायदे के जगह नुकसान पहुचता है और अंत में वे प्राणायाम को कोसते फिरते है कि उनको प्राणायाम से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। जबकि प्राणायाम एक बहुत दिव्य क्रिया है और हठ योग के अनुसार प्राणायाम करने से भी पाप जलते है जैसे की भगवान का नाम जपने से इसलिए अगर आप बहुत कमजोर नहीं है तो आप प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट कपाल भाति और 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करे। प्राणायाम का समय धीरे – धीरे बढ़ाना चाहिए ना कि पहले ही दिन से 15 मिनट प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए अन्यथा गर्दन की नली में खिचाव या कोई अन्य समस्या पैदा होने का डर रहता है।

– सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी भी आसन में बैठें, मगर जिसमें आप अधिक देर बैठ सकते हैं, उसी आसन में बैठें।

– प्राणायाम करते समय हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, यदि तनाव में प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा।

– प्राणायाम करते समय अपनी शक्ति का अतिक्रमण ना करें।

– ह्र साँस का आना जाना बिलकुल आराम से होना चाहिए।

– जिन लोगो को उच्च रक्त-चाप की शिकायत है, उन्हें अपना रक्त-चाप साधारण होने के बाद धीमी गति से प्राणायाम करना चाहिये।

– हर साँस के आने जाने के साथ मन ही मन में ओम् का जाप करने से आपको आध्यात्मिक एवं शारीरिक लाभ मिलेगा और प्राणायाम का लाभ दुगुना होगा।

– साँसे लेते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी है कि “हमारे शरीर के सारे रोग शरीर से बाहर निकाल दें और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, ओज, तेजस्विता हमारे शरीर में डाल दें” !

– ऐसा नहीं है कि केवल बीमार लोगों को ही प्राणायाम करना चाहिए, यदि बीमार नहीं भी हैं तो सदा निरोगी रहने की प्रार्थना के साथ प्राणायाम करें।

प्राणायाम के कई प्रकार और उनकी विधिया (Pranayama steps)-

कपालभाति प्राणायाम करने की विधि (Procedure of Kapalbhati pranayam)-

कपालभाति प्राणायाम करने की विधि (Procedure of Kapalbhati pranayam)-

– समतल स्थान कपड़ा बिछाकर रीढ़ की हडडी सीधी करके आराम से बैठ जाएं। बैठने के बाद पेट को ढीला छोड़ दें। अब तेजी से बार – बार नाक से सांस बाहर निकालें, पर पेट को भीतर की ओर खीचने पर ध्यान ना दे क्योकि पेट अपने आप अंदर पिचकेगा। आप पूरा ध्यान केवल सांस को बार – बार बाहर निकालने पर दे। जो लोग नेत्र रोग से पीडि़त हैं, कान से पीप आता हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, तो वे इस प्राणायाम को किसी योग प्रशिक्षक (Yoga Training) से सलाह लेकर ही करें |

कपालभांति के लाभ (Benefits of Kapalbhati Pranayama in hindi)-

– इस प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे नाभि स्थित परम शक्तिशाली मणिपूरक चक्र जागृत होने लगता है और हर मानव के मणिपूरक चक्र में ही अमृत का वास होता है इसलिए मणिपूरक चक्र जैसे जैसे प्रभावी होता जाएगा वैसे वैसे मानव चिर युवा की प्रक्रिया की और अग्रसर होता जाएगा !

– इस प्राणायाम से चेहरे पर हमेशा ताजगी, प्रसन्नता और शांति दिखाई देगी। कब्ज और डाइबिटिज की बीमारी से परेशान लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद है। दिमाग से संबंधित रोगों में लाभदायक है।

– वजन को कंट्रोल करता है (Kapabhaiti Weight reduction), जो लोग ज्यादा वजन से परेशान है वे इस प्राणायाम से बहुत कम समय में ही फायदा प्राप्त कर सकते हैं। इससे वजन संतुलित रहता है। कैंसर एड्स जैसी बेहद घातक बीमारियों में भी इससे निश्चित लाभ प्रदान करता है।

– आधा घंटा सुबह शाम परहेज के साथ करने से शरीर की सभी बीमारियो का नाश करने की निश्चित क्षमता रखता है।

अनुलोम-विलोम (नाड़ी शोधन) प्राणायाम की विधि (Process of nadi shodhan / anulom vilom pranayam)-

अनुलोम-विलोम (नाड़ी शोधन) प्राणायाम की विधि (Process of nadi shodhan / anulom vilom pranayam)-

– बहुत कम लोगों को पता है कि नाड़ी शोधन कोई प्राणायाम नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जिसकी शुरुवात अनुलोम विलोम प्राणायाम से होती है ! नाड़ी शोधन प्रक्रिया में एक बहुत साइंटिफिक तरीके से यह भावना करनी होती है कि शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली वायु शरीर की विभिन्न नाड़ियों का शोधन कर रही है, अतः यह प्रक्रिया बिना गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के संभव नहीं होती है !

इसलिए यहाँ हम सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही वर्णन कर रहें हैं !

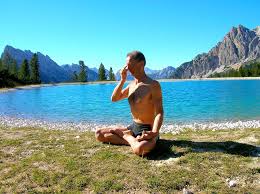

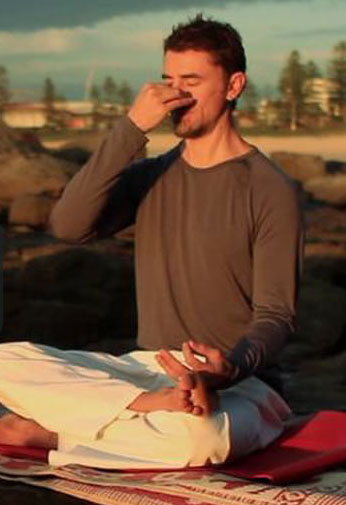

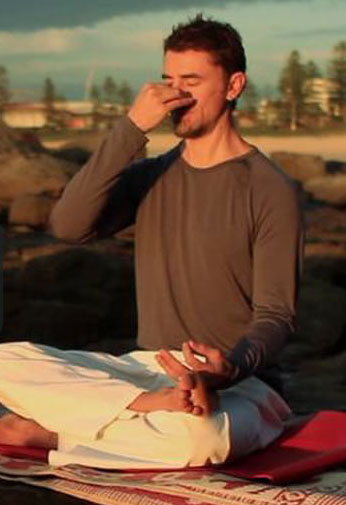

अनुलोम-विलोम करने के लिए पहले सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें।फिर अपना दाएं हाथ के अंगूठे से नाक के के दाएं छिद्र को बंद कर लें और बाएं छिद्र से भीतर की ओर सांस खीचें। अब बाएं छिद्र को अंगूठे के बगल वाली दो अंगुलियों से बंद करें। दाएं छिद्र से अंगूठा हटा दें और सांस छोड़ें। अब इसी प्रक्रिया को बाएं छिद्र के साथ दोहराएं। यही क्रिया कम से कम 10 बार, उलट – पलट कर करें। इसे प्रतिदिन 7-10 मिनट तक करने की आदत डालें।

अनुलोम-विलोम प्राणायाम के लाभ (Benefits of anulom vilom pranayama)-

– मानव शरीर में स्थित 72 हज़ार नाड़ियों को हर तरीके से शुद्ध करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है जिससे शरीर की असंख्य बीमारियों का नाश अपने आप धीरे धीरे होने लगता है।

– हृदय प्रदेश में ईश्वरीय प्रकाश (divine light or God light) का उदय करता है जिसे कुछ वर्ष बाद इसका अभ्यासी (yoga practitioner feel or observe) स्पष्ट महसूस करने लगता है !

सूर्यभेदी प्राणायम करने की विधि (How to do suryabhedi pranayama)-

सूर्यभेदी प्राणायम करने की विधि (How to do suryabhedi pranayama)-

– किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। बायीं नाक बंद करके दाई नाक से सास खींचे। जब सांस पूरी भर जाए, तब कुंभक करें। इस कुंभक को उतना ही देर तक करना चाहिए, जिससे किसी भी अंग पर दबाव न पड़े। फिर बायीं नाक से सांस धीरे धीरे निकाल दे।यही क्रिया कम से कम 10 बार करें।

सूर्यभेदन प्राणायम के लाभ (benefits of suryabhedana pranayama)-

– भगवान् भास्कर की रहस्यमय शक्तियों का शरीर पोषण पाता है जिससे शरीर का बहुत भला होता है !

– इस प्राणायाम से मस्तिष्क शुद्ध होता है। वातदोष का नाश होता है। साथ ही कृमि दोष नष्ट होते हैं। यह सूर्य भेदन कुंभक बार-बार करना चाहिए पर गर्मी में कम करना चाहिए । इससे सभी उदर-विकार दूर होते हैं और जठराग्नि बढ़ती है।

– त्वचा में चमक और कसावट पैदा होती है !

चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि (Way of doing chandra bhedi pranayama)-

चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि (Way of doing chandra bhedi pranayama)-

– किसी भी शांत एवं स्वच्छ वातावरण वाले स्थान पर सुखासन में बैठ जाएं। अब नाक के बाएं छिद्र से सांस अंदर खींचें। पूरक अथवा सांस धीरे-धीरे गहराई से लें। अब नाक के दोनों छिद्रों को बंद करें। अब सांस को रोक लें (कुंभक करें) फिर थोड़ी देर बाद नाक के दाएं छिद्र से सांस छोड़ दें। यही क्रिया कम से कम 10 बार करें।

(एक ही दिन में सूर्य भेदन प्राणायाम और चंद्र भेदन प्राणायाम न करें)

चंद्र भेदन प्राणायाम के लाभ (Advantages of chandra bhedana pranayam)-

– मन के स्वामी, भगवान् शिव के सिर पर विराजने वाले चन्द्र भगवान् की रहस्यमयी जीवनी शक्तियों का शरीर में संचार होता है !

– शरीर में शीतलता आती है और मन प्रसन्न रहता है। पित्त रोग में फायदा होता है। यह प्राणायाम मन को शांत करता है और क्रोध पर नियंत्रण लगाता है। अत्यधिक कार्य होने पर भी मानसिक तनाव महसूस नहीं होता। दिमाग तेजी से कार्य करने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को इस प्राणायाम से विशेष लाभ प्राप्त होता है।

भस्त्रिका प्राणायाम की विधि (Way of doing bhastrika pranayama) –

भस्त्रिका प्राणायाम की विधि (Way of doing bhastrika pranayama) –

समतल और हवादार स्थान पर किसी भी आसन जैसे पदमासन या सुखापन में बैठकर इस क्रिया को किया जाता है। दोनों हाथ को दोनों घुटनों पर रखें। अब नाक के दोनों छिद्र से तेजी से गहरी सांस लें। फिर सांस को बिना रोकें, बाहर तेजी से छोड़ दें।

इस तरह कई बार तेज गति से सांस लें और फिर उसी तेज गति से सांस छोड़ते हुए इस क्रिया को करें। इस क्रिया में पहले कम और बाद में धीरे-धीरे इसकी संख्या को बढ़ाएं (यदि किसी व्यक्ति को दमा या सांस संबंधी कोई बीमारी हो तो वह अपने डॉक्टर से परामर्श कर ही इस क्रिया को करें)

भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ (Benefits of bhastrika pranayam)-

– कुण्डलिनी महा शक्ति के जागरण में इस शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है !

– यह पूरी शरीर की बहुत अच्छी कसरत करवा देता है !

– इस क्रिया के अभ्यास से फेफड़े में स्वच्छ वायु भरने से फेफड़े स्वस्थ्य और रोग दूर होते हैं। यह आमाशय तथा पाचक अंग को स्वस्थ्य रखता है। इससे पाचन शक्ति और वायु में वृद्धि होती है तथा शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है। इस क्रिया से सांस संबंधी कई बीमारियां दूर ही रहती हैं।

-कुण्डलिनी जागरण (Kundalini Jagaran, yog, dhyan, meditation and energy) में तीन ग्रंथियों का भेदन होना अत्यंत आवश्यक है। यह तीन ग्रंथियां है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। इनके बिना कुण्डलिनी जागृत नहीं हो सकती। इन्हें जागृत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करना होता है। इससे पित्त-कफ की बीमारियों में लाभ होता है।

– यह सर्व रोग नाश की क्षमता रखता है !

केवल कुंभक प्राणायाम करने की विधि (Procedure of Kewal Kumbhak Pranayama) –

– इसको करने के लिए आप पद्मासन अवस्था में बैठ जायें ! आपका सिर, आपकी कमर व आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए !

अब आप अपनी नाक के दोनों छिद्रों से सांस को अंदर लें (इसे पूरक कहते हैं) ! अब आप अपनी नाक के दोनों छिद्रों बंद करके अपनी सांस को अंदर रोकें रहें (इसे अभ्यंतर कुंभक कहा जाता है) इसके बाद आप अपनी नाक के दोनों छिद्रों को छोड़ दे और सांस को धीर धीरे छोड़ें (इसे रेचक कहा जाता है) !

जब तक सांस शरीर के अंदर रहे तब तक ईश्वर के अपने मनपसन्द रूप का ध्यान करें !

केवल कुंभक प्राणायाम के लाभ (Benefits of Kewal Kumbhak Pranayama)–

– इस प्राणायाम को सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम माना जाता है ! इस प्राणायाम को कुछ योगाचार्य प्लाविनी प्राणायाम भी कहते है ! जब तक योगी कुम्भक की अवस्था में रहता है तब तक उस पर कोई भी बीमारी, मृत्यु आदि असर नहीं कर सकते !

– इस प्राणायाम को करने से अध्यात्मिक उन्नति बहुत तेज होती है ! व्यक्ति को चमत्कारी सिद्धियाँ मिलती हैं ! शरीर के सभी रोगों का नाश होता है !

इस प्राणायाम करने वाले को धीरे धीरे अपने कुम्भक का समय बढ़ाते रहना चाहिए क्योंकि कुम्भक के समय एक क्षण के लिए भी किया गया ईश्वर का ध्यान करोड़ गुना फल देने वाला होता है

सीत्कारी (शीतकारी) प्राणायाम करने की विधि (Procedure of Sitkari pranayama or Shitkari, Sheetkari) –

सीत्कारी (शीतकारी) प्राणायाम करने की विधि (Procedure of Sitkari pranayama or Shitkari, Sheetkari) –

– बहुत कम लोगों को मालूम है कि सीत्कारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम दोनों की क्रिया विधि एक जैसी है बस दोनों में अंतर यह होता है कि सीत्कारी प्राणायाम में सांस को मुड़ी हुई जीभ से अंदर खीचने के बाद तुरंत नाक से बाहर निकाल देते हैं जबकि शीतली प्राणायाम में सांस को मुड़ी हुई जीभ से अंदर खीचने के बाद कुम्भक (अर्थात सांस को यथा संभव अंदर रोके भी रहता है) करता है फिर नाक से रेचक करके सांस को बाहर निकाल देता है !

सीत्कारी प्राणायाम के फायदे (Benefits of Sitkari pranayam)–

इसके लम्बे अभ्यास से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है ! शरीर चमकदार और चिर युवा रहता है ! पेट की गर्मी और जलन शांत होती है । शरीर पर स्थित झुर्रियां, फोड़ा, फुन्सिया, मुहांसे आदि का नाश होता है ! डायबिटीज जैसे जिद्दी रोगों में भी बहुत फायदेमंद है !

शीतली प्राणायाम करने की विधि (Procedure of sheetali pranayama) –

शीतली प्राणायाम करने की विधि (Procedure of sheetali pranayama) –

– बहुत कम लोगों को मालूम है कि सीत्कारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम दोनों की क्रिया विधि एक जैसी है बस दोनों में अंतर यह होता है कि सीत्कारी प्राणायाम में सांस को मुड़ी हुई जीभ से अंदर खीचने के बाद तुरंत नाक से बाहर निकाल देते हैं जबकि शीतली प्राणायाम में सांस को मुड़ी हुई जीभ से अंदर खीचने के बाद कुम्भक (अर्थात सांस को यथा संभव अंदर रोके भी रहता है) करता है फिर नाक से रेचक करके सांस को बाहर निकाल देता है !

शीतली प्राणायाम के गुण (Benefits of Sheetali pranayama)–

– इस प्राणायाम के अभ्यास से बल एवं सौन्दर्य बढ़ता है। रक्त शुद्ध होता है। भूख, प्यास, ज्वर (बुखार) और तपेदिक पर विजय प्राप्त होती है। शीतली प्राणायाम ज़हर के विनाश को दूर करता है। अभ्यासी में अपनी त्वचा को बदलने की सामर्थ्य होती है।

– अन्न, जल के बिना रहने की क्षमता बढ़ जाती है। यह प्राणायाम अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग और अल्सर में रामबाण का काम करता है। चिड़-चिड़ापन, बात-बात में क्रोध आना, तनाव तथा गर्म स्वभाव के व्यक्तियों के लिए विशेष लाभप्रद है।

– ज्यादा पसीना आने की शिकायत से आराम मिलता है। पेट की गर्मी और जलन को कम करने के लिये। शरीर की अतिरिक्त गरमी को कम करने के लिये व शरीर पर कहीं भी हुए घाव को मिटाने की लिये बहुत उपयोगी है !

उज्जायी प्राणायाम करने की विधि (Procedure of Ujjayi Pranayama) –

उज्जायी प्राणायाम करने की विधि (Procedure of Ujjayi Pranayama) –

– सुखासन या पद्मासन में बैठकर सिकुड़े हुये गले से आवाज करते हुए सांस को अन्दर खीचना होता है।

उज्जायी प्राणायाम के लाभ (Advantages of Ujjayi Pranayama)–

– थायराँइड की शिकायत से आराम मिलता है। तुतलाना, हकलाना, ये शिकायत भी दूर होती है। अनिद्रा, मानसिक तनाव भी कम करता है। टी•बी•(क्षय) को मिटाने मे मदद होती है। गूंगे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसके लम्बे अभ्यास से आवाज वापस आने की संभावना रहती है ! गले में स्थित रहस्यमय विशुद्ध चक्र का जागरण होता है !

भ्रामरी प्राणायाम की विधि (Procedure of Bhramri Panayam) –

– सुखासन या पद्मासन में बैठें। दोनो अंगूठों से कान पूरी तरह बन्द करके, दो उंगलिओं को माथे पर रख कर, छः उंगलियों को दोनो आँखो पर रख दे। लंबी साँस भरने के बाद, सांस को धीरे धीरे कण्ठ से भवरें जैसा (हम्म्म्म) की आवाज करते हुए निकालना है।

भ्रामरी प्राणायाम के लाभ (Advantages of Bhramri Pranayama)–

– सायकीक पेंशेट्स को फायदा मिलता है। वाणी तथा स्वर में मधुरता आती है। ह्रदय रोग के लिए काफी फायदेमंद है। मन की चंचलता दूर होती है एवं मन एकाग्र होता है।

– पेट के विकारों का शमन करती है। उच्च रक्त चाप पर नियंत्रण करता है। थायराइड की समस्या दूर करता है ! कंठ स्थित विशुद्ध चक्र का जागरण होता है ! ब्रम्हानंद की प्राप्ति होती है । मन और मस्तिषक की एकाग्रता बढती है।

– भ्रामरी प्राणायाम करने से साइनस(Sinus) के रोगी को मदद मिलती है। इस प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत होता है। और मानसिक तनाव (stress/depression) दूर हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure) की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी लाभदायी होता है। भ्रामरी प्राणायाम की सहायता से कुंडलिनी शक्ति(Kundalini Power) जागृत करने में मदद मिलती है। इस प्राणायाम को करने से माइग्रेन/अर्धशीशी (Migraine) के रोगी को भी लाभ होता है।

– भ्रामरी प्राणायाम के नित्य अभ्यास से सोच सकारात्मक बनती है और व्यक्ति की स्मरण शक्ति का विकास होता है। इस प्राणायाम से बुद्धि का भी विकास होता है। भय, अनिंद्रा, चिंता, गुस्सा, और दूसरे अभी प्रकार के मानसिक विकारों को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम अति लाभकारक होता है।

– भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिस्क की नसों को आराम मिलता है। और हर प्रकार के रक्त दोष मिटते हैं। भ्रामरी प्राणायाम लंबे समय तक अभ्यास करते रहने से व्यक्ति की आवाज़ मधुर हो जाती है। इसलिए गायन क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक उत्तम प्राणायाम अभ्यास है।

ओंकार (उद्गीथ) प्राणायाम की विधि (Procedure of omkar / udgeeth pranayama)-

ओंकार (उद्गीथ) प्राणायाम की विधि (Procedure of omkar / udgeeth pranayama)-

– शांत एवं शुद्ध वातावरण वाले स्थान पर कंबल या दरी बिछाकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। अब अपनी आंखों को बंद करें। गहरी सांस भरकर ओम शब्द का आवाज के साथ उच्चारण करें। इस क्रिया को कम से कम 11 बार करें।

ओंकार (उद्गीथ) प्राणायाम के लाभ (Benefits of omkar/ udgeeth pranayama)-

– ॐ शब्द ब्रह्म (अर्थात ईश्वर) है इसलिए इस प्राणायाम करने वाले के सभी चक्रों में जागरण का स्पंदन शुरू हो जाता है जिससे सर्व रोग नाश होता है और कई अतीन्द्रिय क्षमताएँ भी विकसित होती हैं !

– इस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मन अति शांत और अति शुद्ध होता है। मानसिक विकार यानि बुरे विचार दूर भागते हैं। मन स्थिर रहता है। पूरे दिन कार्य में मन लगता है। आवाज का आकर्षण बढ़ता है और आनंद की अनुभूति होती है। अनिद्रा की बीमारी दूर होती और नींद अच्छे से आती है। साथ ही जिन लोगों को बुरे सपने परेशान करते हैं उन्हें भी प्राणायाम से लाभ प्राप्त होता है।

शांभवी मुद्रा की विधि (How to do shambhavi mudra)-

शांभवी मुद्रा की विधि (How to do shambhavi mudra)-

– शांत एवं शुद्ध हवा वाले स्थान पर सुखासन में बैठ जाएं। मेरुदण्ड(रीढ़ की हड्डी), गर्दन एवं सिर एक सीध में रखें। हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख लें या घुटनों पर रखे। अब पूर्ण एकाग्रचित होकर दोनों आखे बंद करके भौंहों के बीच में ध्यान लगाएं।

शांभवी मुद्रा के लाभ (Benefits shambhavi yog)-

– इस मुद्रा से आज्ञा चक्र जो कि दोनों भौंहों के मध्य स्थित है, विकसित होने लगता है जिससे सूक्ष्म संसार के दिव्य दर्शन होतें हैं ! भविष्य का पूर्वानुमान भी होने लगता है ! दृष्टि दिव्य होने लगती है ! तृतीय नेत्र (third eye) जागृत होने लगता है।

– दिमाग तेजी से कार्य करना शुरू कर देता है। आंखों की चमक बढ़ती है, आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। याददाश्त में गजब की बढ़ोतरी होती है।

अग्निसार क्रिया की विधि (Procedure of Agnisar kriya pranayama Yoga)-

अग्निसार क्रिया की विधि (Procedure of Agnisar kriya pranayama Yoga)-

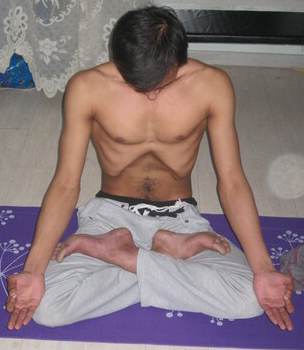

– साँस पूरी तरह से बाहर छोडकर, ठुडी को गले से लगा दे, पेट को अंदर चिपकाकर, बार बार एक लहर की तरह रीढ की हड्डी के पास तक ले ज़ाये।

इसे सुविधानुसार करे। (जिन्हे कोई गंभीर समस्या हो वो परामर्श लेकर करे)

अग्निसार क्रिया के लाभ (Benefits of Agnisar kriya)-

– यह प्राणायाम सबसे तेज नाभि स्थित रहस्यमय मणिपूरक चक्र को जागृत करता है जिससे शरीर के सभी रोगों का नाश होता है और शरीर पर एक दिव्य आभा व तेज चमकने लगता है !

उड्डीयन बंध की विधि (Process of uddiyana bandha)-

उड्डीयन बंध की विधि (Process of uddiyana bandha)-

– सबसे पहले कंबल या दरी बिछाकर पद्मासन में बैठ जाएं। पेट के अंदर की सारी वायु बाहर निकाल दें और पेट को अंदर की ओर पिचकाएँ । दोनों हाथ घुटनों पर रखें। जब तक सांस सरलता से बाहर रोक सके, उतनी ही देर रोके । जब यह महसूस होने लगे की अब सांस नहीं रुकेगी तो धीरे-धीरे अंदर की ओर सांस भरना शुरू करें।

उड्डीयन बंध के फायदे (Benefits of uddiyana kriya)-

– इस बंध से पेट के सभी तंत्रों की मालिश हो जाती है। पाचन शक्ति बढ़ती है। डायबिटिज के मरीजों के लिए यह बंध रामबाण है इसलिए उन्हें इसे रोज लगाना चाहिए !

– कुण्डलिनी जागरण में यह बंध अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

– यदि किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या है तो उसे यह बंध नियमित करना चाहिए। साथ ही इस बंध से भूख बढ़ती है एवं पेट संबंधी कई रोग दूर होते हैं।

जालंधर बंध करने की विधि (How to do jalandhara bandha)-

- जालन्धर बंध को करने के लिए सबसे पहले किसी समतल जमीन पर कंबल या दरी बिछा लें फिर पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं।

- अपने शरीर को एकदम से सीधा रखें ।

- अपनी गर्दन के भाग को इस तरह से झुकाएं जिससे आपका गला और ठोड़ी आपस में स्पर्श हो जाए।

- सिर और गर्दन को इतना झुकाएं कि ठोड़ी की हड्डी के नीचे छाती के भाग को स्पर्श करे और ठोड़ी में चार पांच अंगुल का अंतर रह जाए।

- इस क्रिया में अपनी ठोड़ी को नीचे लाने और फिर ऊपर उठाकर सीधा करने का क्रम चलाना चाहिए।

- अपनी सांस को भरने और निकालने का क्रम भी जारी रखना चाहिए।

जालंधर बंध के लाभ (Benefits of jalandhara kriya)-

– यह बंध सीधे कंठ स्थित विशुद्ध चक्र को जागृत करता है इसलिए बेहद महत्व पूर्ण है !

– इस क्रिया से हमारे सिर, मस्तिष्क, आंख, नाक, कान, गले की नाड़ियों का संचालन नियंत्रित रहता है। जालंधर बंध इन सभी अंगों के नाड़ी जाल और धमनियों आदि को स्वस्थ रखता है।

'

बाह्य प्राणायाम (महाबंध या त्रिबंध) की विधि (Procedure of Bahya Pranayama or Mahabandha or Tri bandha)–

'

बाह्य प्राणायाम (महाबंध या त्रिबंध) की विधि (Procedure of Bahya Pranayama or Mahabandha or Tri bandha)–

–

सुखासन या पद्मासन में बैठें। साँस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद साँस

बाहर ही रोककर रखने के बाद तीन बन्ध एक साथ लगाने पड़ते है ! ये तीनो बंध

हैं – जालंधर बन्ध (गले को पूरा सिकोड कर ठोडी को छाती से सटा कर रखना है),

उड़ड्यान बन्ध (पेट को पूरी तरह अन्दर पीठ की तरफ खीचना है), मूल बन्ध (मल

विसर्जन करने की जगह को पूरी तरह ऊपर की तरफ खींचना है) !

बाह्य प्राणायाम (महा बंध या त्रिबंध) के लाभ (Advantages of Bahya Pranayama or Mahabandha or Tri bandha)–

–

इससे एक साथ मूलाधार चक्र, नाभि स्थित मणिपूरक चक्र व कंठ स्थित विशुद्ध

चक्र जागृत होता है जिससे कई रहस्यमय सिद्धियाँ मिलती हैं और साथ ही शरीर

के सभी रोगों का नाश होता है !

– तात्कालिक रूप

से कब्ज, ऐसिडिटी, गैस आदि जैसी पेट की सभी समस्याओं से आराम मिलता है।

हर्निया ठीक होता है। धातु, पेशाब से संबंधित सभी समस्याएँ मिटती हैं। मन

की एकाग्रता बढ़ती है। संतान हीनता से छुटकारा मिलने में भी सहायक है।

मूलबंध करने की विधि (Procedure of Moolbandh) –

इसकी क्रिया को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास किया जाये तो वह सहज ही समझ में भी आ जाती है और अभ्यास में भी। मूलबंध के दो आधार हैं। एक मल मूत्र के छिद्र भागों के मध्य स्थान पर एक एड़ी का हलका दबाव देना। दूसरा गुदा संकोचन के साथ-साथ मूत्रेंद्रिय का नाड़ियों के ऊपर खींचना।

इसके लिए कई आसन काम में लाये जा सकते हैं। पालती मारकर एक-एक पैर के ऊपर दूसरा रखना। इसके ऊपर स्वयं बैठकर जननेन्द्रिय मूल पर हलका दबाव पड़ने देना।

दूसरा आसन यह है कि एक पैर को आगे की ओर लम्बा कर दिया जाये और दूसरे पैर को मोड़कर उसकी एड़ी का दबाव मल-मूत्र मार्ग के मध्यवर्ती भाग पर पड़ने दिया जाये। स्मरण रखने की बात यह है कि दबाव हलका हो। भारी दबाव डालने पर उस स्थान की नसों को क्षति पहुँच सकती है।

संकल्प शक्ति के सहारे गुदा को ऊपर की ओर धीरे-धीरे खींचा जाये और फिर धीरे-धीरे ही उसे छोड़ा जाये। गुदा संकोचन के साथ-साथ मूत्र नाड़ियां भी स्वभावतः सिकुड़ती और ऊपर खिंचती हैं। उसके साथ ही सांस को भी ऊपर खींचना पड़ता है। यह क्रिया आरम्भ में 10 बार करनी चाहिए। इसके उपरान्त प्रति सप्ताह एक के क्रम को बढ़ाते हुए 25 तक पहुँचाया जा सकता है। यह क्रिया लगभग अश्विनी मुद्रा या वज्रोली क्रिया के नाम से भी जानी जाती है। इसे करते समय मन में भावना यह रहनी चाहिए कि कामोत्तेजना का केन्द्र मेरुदण्ड मार्ग से खिसककर मेरुदण्ड मार्ग से ऊपर की ओर रेंग रहा है और मस्तिष्क मध्य भाग में अवस्थित सहस्रार चक्र तक पहुंच रहा है।

मूलबंध के लाभ (Benefits of Moolbandha)-

– मूलबंध सीधे मूलाधार चक्र को जागृत करता है जिसमे कुण्डलिनी शक्ति सोयी रहती है !

– मूलाधार चक्र जागृत होने पर बहुत सी दिव्य शक्तियां मिलती है और रोगों का भी नाश होता है !

-यह क्रिया कामुकता पर नियन्त्रण करने और कुण्डलिनी उत्थान का प्रयोजन पूरा करने में सहायक होती है।

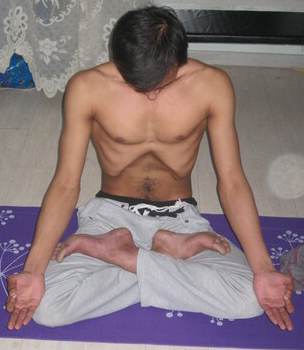

नौली क्रिया करने की विधि (How to do Nauli Kriya) –

नौलि योग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जिससे नाभि स्थित मणिपूरक चक्र को जागृत करने में बहुत सहायता मिलती है तथा पेट के सभी रोगों का नाश भी होता है क्योंकि इससे पेट के अंदरूनी सारे अंगों की बहुत बढियां मालिश हो जाती है !

इसे करने के लिए सर्व प्रथम सीधे खड़े हों तथा पैरों के बीच लगभग डेढ़ फुट की दूरी रखें !

फिर गहरी सांस लेंकर आगे झुकें और हाथों को घुटनों के ऊपर रखें !

अब सांस पूरी तरह शरीर से बाहर निकालकर उड्डीयान बंध की तरह पेट को कमर की ओर खींचें !

अब बारी बारी दोनों घुटनों पर हल्का दबाव देकर आप अपने पेट को clockwise एवं anti -clockwise घुमाएं !

जब तक सांस रोके रह सकें तब तक इसे करते रहें फिर वापस सीधे खड़े हो जाएँ !

वापस पुनः यह क्रिया दोहराएं !

रोज कम से कम 4 -5 बार करें इसे !

नौली योग क्रिया के तीन प्रकार होते हैं – मध्यनौली, दक्षिणनौली, वामनौली ! अलग अलग हाथों पर बारी बारी जोर देने से दक्षिणनौली, वामनौली बनती है और दोनों हाथ के द्वारा एकसाथ जोर देने पर मध्य नौलि बनती है !

नौलि क्रिया के लाभ (Benefits of Nauli kriya)-

यह एक अति उत्तम योग शोधन विधि है ! यह पाचन को ठीक करने के लिए रामबाण है ! पेट के जूस के स्राव में मदद करता है, अपच, देर से पाचन आदि दोषों से संबंधित सभी विकारों को दूर करती है तथा प्रसन्नता प्रदान करती है !

नौली के दौरान पूरे पेट को घुमाने, नचाने और सिकोड़ने से पेट के सभी पेशियों एवं अंगों की मालिश होती है तथा वे सुदृढ़ होते हैं!

– यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है तथा पाचन अग्नि को सक्रिय करती है !

– यह अंतःस्रावी क्रियाओं को संतुलित करती है, हॉर्मोन को नियमित करती है !

– मधुमेह वाले रोगियों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है और शुगर को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है !

– यौन एवं मूत्र विकार कम करने में लाभकारी है !

– यह आंतों के विभिन्न अंगों की गतिशीलता बढ़ाती है तथा तंत्रिका तंत्र एवं उनके बारीक केंद्रों की सक्रियता में मदद करती है !

– आंतों से विभिन्न पदार्थों को बाहर करने जैसे मल, मूत्र एवं प्रजनन-मूत्र स्रावों को बाहर करने की गति पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है।

(नौली क्रिया में सावधानियां – हर्निया, उच्च रक्तचाप, आमाशय अथवा छोटी आंत के अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों को यह नहीं करनी चाहिए, गर्भावस्था के दौरान इसको करना सख्ती से मनाई है, पेट के आपरेशन के बाद या पेट में कोई चोट लगी हो तो इसे न करें, यदि इस क्रिया के दौरान पेट में दर्द का अनुभव होता है तो इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए) |

'

'